1, 2, 3… Nature : un programme 2026 riche pour explorer, comprendre et préserver…

29 janvier 2026

Phénomène naturel ou d’origine humaine susceptible de porter atteinte à l’Homme, aux biens, ou encore à l’environnement.

Exemple : les inondations, les séismes, les tempêtes… (aléas naturels) ou encore les accidents industriels, les ruptures de barrages… (aléas technologiques).

Elément susceptible de subir des dégâts du fait de la survenue d’un aléa.

Exemple : des personnes, des biens ou encore l’environnement.

Croisement entre un aléa et un enjeu.

Exemple : une inondation (Aléa) pouvant affecter un quartier (Enjeu).

Evènement rare et de forte intensité causant des nombreux dégâts du fait de l’importance des enjeux.

Le risque inondation constitue le principal risque naturel sur le territoire du Pays de Montbéliard qui est situé à la confluence du Doubs et de l’Allan auxquels s’ajoutent les cours d’eau tels que la Savoureuse ou le Gland.

En cas de fortes pluies, les débits de ces cours d’eau s’ajoutent les uns aux autres et sont responsables de crues récurrentes dans de nombreuses communes du Pays de Montbéliard.

38 communes sur les 73 de PMA sont concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

Les principales mesures de prévention :

Atlas des zones inondables :

Il s’agit de plans sur lesquels figure l’ensemble des connaissances sur les zones inondables.

Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) :

Ce sont des documents réglementaires prescrits et élaborés par l’État. L’objectif est de maîtriser l’urbanisme en contrôlant le développement en zones inondables. Ainsi ces documents peuvent prescrire ou recommander des dispositions constructives voire interdire la construction dans les zones les plus exposées.

Il en existe 6 pour le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération :

Document d’urbanisme :

Chaque commune concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation prend en compte les prescriptions du PPRI dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Aménagements d’ouvrage de protection :

Depuis 1976, Pays de Montbéliard Agglomération possède la compétence de lutte contre les crues. Dans ce cadre, des ouvrages destinés à réduire le risque inondation sont réalisés et entretenus.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

Il définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue pour organiser l’alerte, l’information, le soutien et la protection de la population de la commune concernée.

Surveillance de la montée des cours d’eau à travers l’annonce des crues :

À l’échelle nationale, l’État surveille près de 23 000 km de cours d’eau, 365 j/an et 24 h/24, via le réseau Vigicrues. Ce service public couvre 75% de la population vivant en zone inondable et permet de prévenir les autorités et le public en cas de risque élevé. Cette information est aussi relayée par Météo-France via la vigilance météorologique.

Dans le département du Doubs, l’activité sismique y est moyenne et régulière du fait de sa situation dans une zone directement en contact avec la chaîne alpine en fin de formation. Le territoire de l’agglomération est compris dans une zone de sismicité entre 3 et 4, c’est-à-dire correspondant à un aléa modéré à moyen.

Les principales mesures de prévention :

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Plusieurs catégories existent dont quatre sont susceptibles de se produire sur le territoire de l’agglomération :

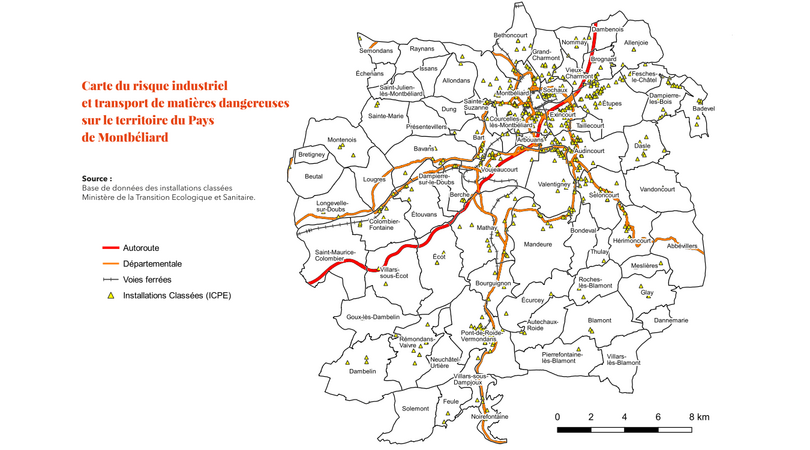

Pays de Montbéliard Agglomération compte un nombre très important d’entreprises qui utilisent, fabriquent des produits chimiques pouvant être dangereux, stockent des réserves de gaz, d’hydrocarbures... L’ensemble de ces activités crée également une circulation importante de matières dangereuses sur les axes routiers principaux, ferroviaires ou encore les canaux. Des accidents tels que des incendies, des explosions, des rejets de produits chimiques ou radioactifs dans l’environnement sont donc possibles. Le risque associé dépend des conditions météorologiques (vents, température...) et de la proximité avec des enjeux importants (milieu naturel, habitations...).

Construit dans les années 1950, le barrage du Châtelot est situé sur la commune de la Chaux de Fonds en Suisse à une centaine de kilomètres du Pays de Montbéliard. Il est le plus conséquent des trois ouvrages franco-suisse dans le Doubs avec une hauteur de 68,50 mètres et un volume de retenue de 20 millions de mètres cubes.

En cas de rupture, 22 communes seraient concernées par l’onde de submersion comprise entre 0 et 8 mètres de haut : Audincourt, Arbouans, Bart, Bavans, Berche, Bourguignon, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dampierre-sur-le-Doubs, Etouvans, Exincourt, Lougres, Longevelle-sur-le-Doubs, Mandeure, Mathay, Noirefontaine, Pont-de-Roide, Saint-Maurice-Colombier, Taillecourt, Valentigney, Villars-sur-Dampjoux et Voujeaucourt.

Le barrage de Champagney a été construit en 1938. Il mesure 790 mètres de long et 33 mètres de haut, c’est l'unique barrage hydraulique de la Haute-Saône. Il retient un volume d'eau de 13 000 milliers de mètres cubes sur une surface de 106 hectares.

En cas de rupture du barrage, 16 communes seraient concernées par l’onde de submersion : Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Colombier-Fontaine, Courcelles-les-Montbéliard, Dampierre-sur-le-Doubs, Etouvans, Exincourt, Longevelle-sur-le-Doubs, Lougres, Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Suzanne, Sochaux et Voujeaucourt.

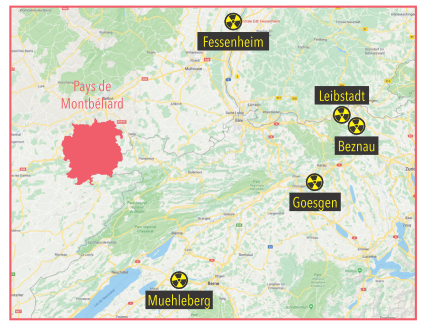

Le risque radiologique et nucléaire peut survenir après un accident sur une installation nucléaire ou lors de transport d’un colis radioactif. Il conduit au rejet dans l’environnement de substances radioactives qui émettent des rayonnements ionisants susceptibles de porter atteinte à la population et l’environnement.

Cinq centrales nucléaires sont situées dans un rayon d’une centaine de kilomètres du Pays de Montbéliard. Celle de Fessenheim en France étant la première centrale nucléaire à être arrêtée dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui vise à réduire la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français. Le démantèlement de cette centrale débutera à horizon 2026.

Les chutes de neige, le verglas, les vents violents, les pluies intenses ou encore les orages et la canicule sont autant d’aléas météorologiques susceptibles de toucher l’agglomération. Les risques météorologiques concernent toutes les communes. Ils peuvent influencer d’autres risques en les provoquant, ou en intensifiant leurs effets (feux de forêt, accidents de transports, coulées de boue, éboulements, pollution atmosphérique,...).

Le mot « canicule » désigne un épisode de température élevée de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu’elle dure plus de trois jours. Les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, etc) sont particulièrement vulnérables. Lors d’une canicule, ces personnes risquent une déshydratation, l’aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les personnes en bonne santé (notamment les sportifs et travailleurs exposés à la chaleur) peuvent également être sujettes à ces symptômes si certaines précautions ne sont pas prises.

Les risques sanitaires regroupent les risques susceptibles d’affecter la santé de la population du fait d’agents infectieux (virus, bactérie...), de produits chimiques, ou de substances radioactives. Une pandémie est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et géographiquement très étendue.

Le signal d’alerte avertit la population de la survenue d’un danger.

Début de l’alerte | Fin de l’alerte |

|

|

En cas d’évènement nécessitant une mise à l’abri, l’alerte sera donnée par les sirènes. Elles émettent un son caractéristique en 3 séquences d’une minute espacée de 5 secondes. | Une fois le danger écarté, les sirènes émettent le signal de fin de l’alerte : un son continu sur 30 secondes. |

Le signal d’alerte ne renseigne pas sur la nature du danger. Informez-vous au plus vite sur la nature du risque et sur les consignes à appliquer.

En situation d’urgence, il convient également d’avoir quelques éléments indispensables dans son « pack sécurité » à préparer chez soi :

Dernière mise à jour : 17.09.2025